さてと。それでは 『週刊少年ジャンプ』の2017年を振り返ってみる(ジャン活)です。

2017年のジャンプ(刊行日括り)

ご存知のとおりこのブログはニチアサ感想を再生利用しただけのジャンプ感想サイトでして,『ニセコイ』という2016年に終了した漫画を中心にジャンプ感想を書き綴っていたブログです。

そんな『ニセコイ』も終了し,特段感想を書くモチベーションもなかったのでブログを畳むつもりだったのですが,「あいつが感想辞めてくれるのは嬉しい(意訳)」と親しいと思っていた人から言われてちょいとへそを曲げ,だったらいつまでも目の前でチラチラ踊ってやるわと思ってしまったのが運の尽き。

おかげさま?で『少年ジャンプ』の定期購読を続けることになり,気がつけばヤングジャンプまで手を伸ばして『かぐや様は告らせたい』の感想ブログ化しております。んまぁ,そういう後ろ向きな経緯ではありましたが,結果としてジャンプを楽しむことを続けることもできたわけで,結果オーライだったのかなと。

とはいえ,ジャンプ感想サイトを名乗りながらもその実2017年はほとんどジャンプ感想を書いていないこともあり,年末にまとめて総括記事なんか書いてみようと思ったり。てなわけで,興味のある方はご覧ください(かなり好き放題書いているのでご承知おきを)。

...

......

.........

『ジャンプ作家について~2017年の新連載を眺めて思うこと』

とかいって,いきなり2017年とはあまり関係の無い話から。興味の無い方は飛ばして大丈夫ですよ。

今年1年間のジャンプ新連載は11本です。

おそらくここ数年は記憶の無い6連続新連載が新春にあり,秋口にも何本か連載がスタートするなど相変わらずの新陳代謝ぶり。個別の作品についてはあとで取り上げるとして,そのうち3本が既に連載を終了し,5本(リコピン含む)は巻末を爆走するといった状況で,生存競争の激しさを感じます。

ぼくたちは勉強ができない

U19

ポロの留学記

腹ペコのマリー

Dr.STONE

ROBOT LASERBEAM

シューダン!

クロスアカウント

トマトイプーのリコピン

フルドライブ

ゴーレムハーツ

そこから思うのは,やはりジャンプ作家であり続けるということは大変なことだなと。

『週刊少年ジャンプ』は少年誌で間違いなくナンバー1の雑誌であり,そこで掲載されるのは僅か20名足らずの漫画家さんの作品だけです。そこに入るまでがとにかく大変で,数え切れないほどの連載候補の中から連載会議を潜り抜け,一度連載が始まればそれこそ身を削って連載を続けなければならない。

毎度毎度の打切り会議を乗り越えて,打ち切りは関係ない安定したレベルに行くには上位2/3に入っていなければ安泰ともいえない。極度のプレッシャーの中,七転八倒しながら作品を生み出していくジャンプ作家さんには個人的にはマジ卍なくらい尊敬の念を抱きます。

とはいいつつもだ。

じゃあそのジャンプ作家さんの「生殺与奪の権利」をがっちりと握っているのは誰なのかといえば,例のアンケートシステムであり,その根源となる読者なわけです。そりゃ打ち切りを決めるのは班長以上の編集者かもしれませんけれど,彼らにしてもそのエビデンスとするものは読者の意向であり,すなわちアンケート結果なわけですから。

んまぁ,そういう意味では読者(=消費者=素人)が誰をジャンプ作家としてあり続けさせるのか決めているわけで,なかなかにシビアな世界というかブラックな世界だなと改めて感じざるを得ないわけですよ。

だってそうじゃないですか。

漫画の評価は面白い漫画をたくさん描いてきた漫画家自身でもなければ,漫画家の卵から超売れっ子作家の漫画まで目を通してきたプロの編集者でもない。読者の意向(アンケート結果)を忖度した編集者が打切りを決めているわけで,言うならば素人判定に過ぎないわけです。

質の高い漫画作品を集めたいならば,漫画家や編集者の集合によって審査するレビュー制とかでもよさそうなものです。実際,ジャンプ以外の漫画雑誌では編集者の判断の部分が読者よりも大きいのかもしれません。

でもジャンプが徹底してアンケートシステムを重要視し,読者の意向をジャンプ作家の生殺与奪に反映させているのは,多分に『週刊少年ジャンプ』が「商業誌」であることを意識しているからだと思うのですよね。

ちょいと身も蓋も無い話になりますけれど,結局のところ漫画雑誌も漫画かも「売れてナンボ」の商売なわけです。漫画を描く理由はお金じゃなかったとしても,商売である以上それを無視することはできない。漫画雑誌やコミックが「娯楽消費財」であり,それを購入してくれる人がいるからこそジャンプ作家も編集者もその他関係者も食っていくことができる。目を逸らしたくても逸らすわけにはいかない事情があるわけです。

だとすれば「どんな風に紙面を組み立てていけばいいか」と考えた際に,「読者が読んでくれるもの」「読者が"買って"くれるもの」を作っていけばいいという条件が見えてきます。何を掲載したら読者が読んでくれるのか。何を掲載したら読者はジャンプやコミックを買ってくれるのか。

そんな自問の行き着く果てが「読者が読みたいもの」を提供する,というところに行き着くのはむしろ自然な成り行きなんでしょう。それをシステマチックにしたものがアンケートシステムというわけです。

そう考えるとですよ。なかなかにジャンプ作家はブラックな職業だなと感じざるを得ない。

先に述べたような連載を勝ち取る競争を経て,そのあとは「読者の見えざる手」に自身の運命を委ねなければならない。自分が生き延びるためには「自分がなにが描きたいか」だけではなく,「読者が何を読みたいか」ということをどこかで意識していかなければ,安定した支持は得られない。

ジャンプ作家の皆さんが漫画家を目指された経緯は色々でしょうけれど,とにもかくにも漫画が描くのが好きだったり,「漫画で描きたいこと」があったからだと思うのですよね。自分が面白いと思った漫画をみんなにも読んでもらいたい。そんな純粋な想いが最初の一歩のどこかにあったんだと思うのですよ。

にも拘らず,「自分が描きたいもの」ばかりではなく「読者が求めているもの」を忖度しながら作品を作り上げていかなければならない。この矛盾。プレッシャー。想像するに恐ろしい職業ではありませんか。

...かと言って,読者の求めているもの=読者の感想というわけでもないところが難しい。

弊ブログを含め,「感想」などというものは所詮個人的なものにすぎない。掲示板やSNSやブログに挙げられている感想をいくら蒐集しようとも,それはあくまでピンポイントな感想です。それを情報評価して作品に反映するのは難しい。

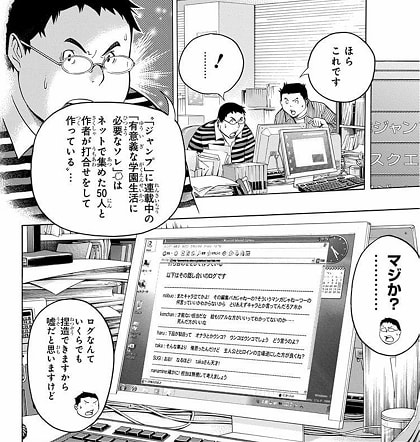

無責任な素人の感想を漁っても参考にはならない(画像は「バクマン。」より)

レスポンスをそういった情報源から得ようとするならば,作家や周囲の人間がちょっとエゴサーチするぐらいではどうにもならないわけです。もちろん,大量のレスポンスの中から適切なものを拾い出し,情報評価できる人間が評価すれば役には立つかもしれません。でも評価されていない情報をそのまま作家に伝えるのは百害あって一利なし,でしょう。

情報インテリジェンスの世界と一緒で,評価されていない情報をそのまま上(この場合作家さん)に上げるのは危険です。

だからこそ,素人のレスポンスを直に汲み取るのではなく,編集者が存在するわけですけれどね。読者の反応に加え,編集者としてのこれまでの知見を加味して適切なアドバイスを作家にする。そうやって初めて「読者が求めているもの」を忖度し,作品に反映することができるわけです。これは途方もない労力が必要なことです。

...これが尾田先生レベルに売れっ子になってしまえば「描きたいもの」を描くだけでも読者がついてくるのでしょうけれど,そんなことが許されるのはごくごく一握りの作家さんだけです。ほとんどの作家さんはどこかでアンケの裏にある読者の意向を気にしないわけにはいかないわけです。うーん,怖い世界だ...と僕のような庶民は思います。

まして,受け入れてもらえなかった作家さんたるや悲惨の一言です。

そうやって身も魂も削り取って描いたものが受け入れられない。アンケが来ない。ネットでは作品や作者に対する罵詈雑言が書きたてられる。

漫画なんか描いたことも無い,「ただ読んでいるだけの素人」が好き勝手に酷評し,打切りによって漫画家人生ばかりか生活の糧すらなくなってしまう。そんな結末すら覚悟して臨まなくてはいけない,どこぞの魔法少女も真っ青な職業なわけです。

もちろん見返りはあります。

ジャンプの場合専属契約を結べば給料が出るらしいです。安定した収入があるということは,創作活動にとって非常に重要なことだと思います。そして連載がはじまれば原稿料がもらえます。

うまく連載が軌道に乗り,一定のファンがつけばコミックの印税からも収入が見込めます。一つ間違えてアニメ化なんかしちゃった日には,コミック売り上げ増ばかりかアニメ関連の版権グッズからも収入が見込めます。

巻あたり10万部以上コミックが売れるジャンプ作家なら数千万~億単位の貯金ができる収入が見込めます。(400円×10万円×印税率2割と仮定すると1巻あたり800万円)

んまぁ,ここまで書いてみるとお分かりのように,ジャンプ作家の見返りは基本的に「お金」なんですよねえ。

連載中は時間がまるで無いらしいですから,お金がいくらたまっても使うこともあまりできないですしね。

ジャンプの中野編集長がインタビューの中で,「自分の担当した作家さんが億単位の貯金ができたといわれたら嬉しくなる」といった趣旨のことを仰られていたように記憶していますし,たしかに中堅以上のジャンプ作家なら1本当てれば数億の収入があるでしょうけれど,結局「お金」はいくらあってもお金で買えるものでしか満たされませんし。

金で手に入るもの(画像は「バクマン。」より)

そうして手に入れたお金で高級住宅を買ったり,高級外車を買うのも良いでしょう。家族と海外旅行に行ったり,子どもを私学に通わせてやったり...。

あるいは普通の家庭だったら荒唐無稽・現実逃避な夢であっても,お金さえあればそうした夢をサポートしてあげることもできるかもしれません。

突然家族が「声優になりたい」とか「アニソン歌手になりたい」とか言い出しても(生活的に)対応可能(画像は「バクマン。」より)

いやいや,ジャンプ作家ですもの,社会的ステータスも得るでしょう...!

...というのは確かにそのとおりですが,そのクラースになるためにはトップ1,2レベルじゃないと通じないわけで。ぼくらのような漫画読みはトップ漫画家から打切り作家まで熟知していますが,普段漫画を読まない一般社会人に名前が通じるのはせいぜい1人か2人じゃないでしょうか。

それこそ尾田先生とか富樫先生であれば,普段漫画を読まないような人でも「おお!」と思われるでしょうが,そこそこ当てたぐらいの作家さんの場合,ファン以外にはあまり知られていないというのが実情じゃないでしょうか。

さらに身も蓋もないことを言ってしまえば,お金を持っているだけではではハイソな世界には入りたくても入れないわけで。そんな実態を想像するとこれだけ苦労した見返りが「お金」だけなのかと思うのは,傍観者ではありますがちょいと空しく感じなくも無い。

じゃあお金以外にジャンプ作家に見返りはないのかというと,そんなこともないと思いたいです。例えば「ファンからのポジティブな評価」です。

先に述べたように,ジャンプのアンケートシステムは多分に商業的な理由を含むので維持されているのだと思います。でもその源泉となるアンケートは,ファンからのジャンプ作家に対する評価です。作品を肯定的に,ある意味熱狂的に支持してくれたという事実です。

先に「ジャンプ作家は"描きたいもの"ばかりではなく"読者が読みたいもの"を描いていかなければならない」と述べましたけれど,その双方がうまく一致しているのが一番良い状態なわけで。自分が描いたものに対して読者が面白かったと反応してくれる。自分の書いた作品世界に没頭してくれる。それは作家冥利につきるのではないでしょうか。

自分の書いた作品に対してアンケを入れてくれるだけではなく,ファンレターを書いてくれる。自分の作品のどこが好きなのか,なにが面白かったのか。孤立無援に感じる作家生活の中で,自分を応援してくれる声ほどうれしいことは無いんじゃないでしょうか。

僕も漫画を読んで色んな感想を書きましたけれど,僕みたいに批評的に漫画を読んで感想を書かれたもの,「そういうの」は多分ジャンプ作家さんはいらないんだと思います。無条件な肯定。無条件な応援。ただですら心が折れそうな辛い生活の中で,プラスだけではない作品評価なんて受け入れる余裕はないと思います。実際,僕もT井先生にリムーブされましたし!

話が逸れました。

要するに,ジャンプ作家の眼に見えない最大の見返りは「漫画家としての自分に対するファンからの評価」なんだと思います。そしてそれは漫画家とファンが同じ方向を見ている時,漫画家が作品を描き,読者がそれを同じ想いで読み,フィードバックを返すときに受け取れる。

描きたいものを描いて読者がそれを受け止めてくれる。それを面白かったと言ってくれる。そんな瞬間こそジャンプ漫画家冥利に尽きる瞬間なんじゃないでしょうか。

不幸にして打ち切られてしまう作家さんもいます。連載は続いても,結果として読者と作家さんの意識が共有されない作品もあります。こればっかりは難しいところですけれど,やはり最後は「自分の描いたものを読者に楽しんでもらう」ことができた作家さんには確かな満足感が得られるのだろうなあ,と思ったり。

あとジャンプの新年会に黒塗りのハイヤーで呼んでもらえる(そこ?) 「バクマン。」より

2018年にはどんな漫画が読者を魅了してくれるのか。興味が尽きないところです。まる。

『2017年ジャンプ漫画を振り返る』

まる。じゃないんだ,だよ!

まだ始まってもいないですね,2017年のジャンプ感想。では個別作品についてです。とりあえず新連載組から。

「ぼくたちは勉強ができない」

ジャンプラブコメ戦国時代を再び起こした好作品ではないでしょうか。連載開始当初は下位に甘んじることもありましたが,現在は安定して中位~中上位に。周年でもないのに巻頭カラーをもらうなど,今年成功した作品の一つではないでしょうか。

ぼく勉に関しては色々述べたいこともあり,考察は別に譲りたいと思います。成功した理由は魅力的なヒロインによるローテ制という,かのジャンプ最長ラブコメも使っていたある意味定番な連載運営を行うところまで来れたことが大きいのだと思います。

特に大きな物語の軸は「勉強」しかなく,当の成幸自身に意中の人物がいないこともあって,恋愛的にどうなるのかという部分を楽しむ「遊び」があることは大きいのだと思います。現在は分かりませんが,当初は誰と結びつけるのか意中の人物を筒井先生は想定されていなかったように見受けられますが,その手法は結果的に作品の安定をもたらしたように思います。

少年誌のラブコメはどうしてもハーレム気味に主人公の周りを好意を持つ女子が取り囲んでいく体制になりがちですが,主人公の成幸を「意中の人物が特にいないヒロイン化」してしまうことにより,誰と結びつくか分からない少女マンガ的な恋のレースが楽しめる,そんな作品になっているのかなと思ったり。キャラクター的にも好印象な主人公で,そのことも漫画受けを良くしているような印象があります。

これが読者に受け入れられているということは,先の表現で言えば,読者と作者の方向性が一致しているということでもあるのでしょう。こうしたハーレム気味のラブコメは「着地点」がとてつもなく重要になるのですが,それについては別の記事に譲りたいと思います。

「Dr.STONE」

6連続新連載の中で,「お話が続けば面白くなりそうだな」という印象を抱いた作品です。最近は上位安定し,すっかり作品は軌道に乗った感がありますね。

この作品は良くも悪くもSFであり,サバイバル要素もありということで,読んでいていつも読者に「発見」という新鮮さがあるのも特徴でしょうか。日頃何気なく用いている科学技術がないとどれほどの労苦が待ち受けているのかということを知るばかりでなく,そうした科学技術がどのようなものなのか(省略されていますけれど)説明されている。

先日以来ずっと作ってきた抗生物質もそうですけれど,どうやって人類がそういう科学の力を手に入れてきたのかをなぞることができるのは,読者にとってある意味「発見」であり,新鮮さでもあります。そこが「受けている」のかどうかは僕にはわかりませんが,少なくとも僕はそういう過程を漫画内の人物の行動で再現していくのは面白いと思います。

なぜ世界は「石の世界」になってしまったのかという大きなテーマもあり,物語としての壮大さも感じられます。こんな作品がジャンプ漫画として受け入れられるようになったのだな,というのも一つ感慨深いです。

「トマトイプーのリコピン」

磯部が終わってあらたに巻末を飾ることになったギャグ漫画(たぶん)です。以前,読みきりが載った時に個人的には「面白い」と思った作品だったのですが,その後音沙汰が無かったので連載会議を通らなかったのかと思いきや,まさかの連載です。

作者の大石先生の前作はジャンプを読んでいなかったころなので全く承知していなかったのですが,時々TwitterでRTとか流れてきた関係でお名前は知っておりました。その頃僕が思っていたのは,「連載が5年も無い作家さんはどうやって暮らしているんだろう」ということです(おい)

当たっても当たらなくても漫画は描き続けなければならない...

(画像は「元ジャンプ作家が育児に精を出してみた.」第3話より)

実際,ジャンプで契約している間は給料も出るみたいですし,連載中には原稿料やらコミックの売り上げとかあるわけですから貯金もあるのだろうと思っていたのですが,こうやってそうした作家さんがジャンプにカムバックしてくるというのも感慨深いですね。前作読んでいないけれど!

巻末固定ということでアンケ順がわからないのですが,個人的にはこういうブラックジョーク漫画はキライじゃないかな。ただ,どうしても時事ネタがてんこ盛りになってしまうのでコミックスになったときのことを思うと難しいですよね。

時事ネタは風化するってのは「究極超人あ~る」の時代から言われているわけですが,読者の背景知識に面白さを依存する形になるのでコミックが売れるのかなという要らぬ心配はしてしまいます。まあ本当に余計なお世話なんですが。

常に新鮮なネタをぶっこんでいくのは大変だと思いますが,まあ走りきってほしいと思います。

「シューダン!」

あ,はい。

しばらくの間感想を書かせていただいていた作品です。第1話を読んだ時にコンセプトが面白いと思いました。この漫画のミソは少年団という男女が一緒にサッカーをしてもおかしくない,小学校6年生というあの特殊な年頃を描いていたところだと思っています。

そんな中で少年団特有のあるあるを描いていったり,小学校6年生特有の男女の距離感を描いたり...そんな展開が面白いと思っていたのですが,お話の都合でしょうか一気に時間軸が飛んでしまったのは残念に思っています。

現在進行中のお話は,多分に小学校6年生の間の物語をたんまりと描いた後に描く予定であった「物語の畳み方」の部分なんだと想像しています。今週のお話もそれなりに読ませるものがあるんですけれど,この展開は長い長い小学生時代の積み重ねがあって始めて活きる展開なんだと思います。

むろん横田先生はそういう予定だったと思いますが,アンケートシステムの結果とは一致していなかったのでしょう。シューダン!が後どのくらい物語が残っているのか分かりませんが,最後の締め方は「次」に大きく影響する部分だと思いますし,ご自信の作品に対する満足度にも左右するでしょう。ここまできたら,描きたいものを納得ができるように描いてほしいなと思います。

「クロスアカウント」

ジャンプラブコメ戦線に踊りこんだ三作目...だったのですが,最初に躓いたのが痛かったかなと思います。

繰り返しになりますが,ジャンプで連載を続ける為には読者の支持が必要です。特に第1話目は重要であって,そこで「読者共感」が得られるかどうかというのは作品の評価に直結します。

「共感性」の話をすると鼻で笑う人もいますけれど,ジャンプで連載を続ける限りこれを無視しては作家としては生き残れるはずもなく。第1話に示された主人公の設定が受け入れられなかったことが最大の要因かと思いますが,僕の狭い狭い視界の中ですら「反発の嵐」ばかりでした。

やはりオタクとかネットとか,読者が普段身近に接しているものほど描写には細心の注意が必要だったんでしょうね。どこが琴線に触れる部分が分からない中,題材に取り上げるには危険すぎたというのが実際ではないでしょうか。

ほかの漫画にも言えることですけれど,主人公が共感されなかった漫画はほぼ100%駄目です。特に第1話は主人公が全面に出るお話なので,そこの掴みを外してしまっては・・・というところなんでしょうね。

特に近年は登場人物に対する心的温度が作品の寿命を大きく左右しています。「不快」と思われてもアウト。「不快」と主張する声が広まるだけでアウト。そっから先はもう,総袋叩きになっちゃうじゃありませんか。

誰もがインターネットで簡単に主張できるようになった結果,ポジティブイメージが広がるもの早いですけれどネガティブイメージはより早く拡散します。そして一度ついたネガティブイメージは払拭できない。

ラブコメの構造自体は一般的なもので,そこまで叩く要素はなかったように思いますが,これだからジャンプ漫画でポジティブな評価を得続けることはは難しいですね。

「腹ペコのマリー」

第1話は期待したのに...という作品の一つ。途中から何やっているのかさっぱりわからなくなってしまって...。面白くなる要素はあったと思うのですが,要素だけでは物語は面白くならない。そんな作品だったのかなと。

最後はもう開き直ったような展開だったことを朧げに記憶にとどめていますが,そのくらいの記憶しか残らなかったというのがある意味作品を表しているのかなと。

田村先生はまだアウトカウントは残っているんでしたっけ?

「U19」

「ポロの留学記」

「ROBOT LASERBEAM」

「フルドライブ」

「ゴーレムハーツ」

はい。

残りの新連載はひとくくりですいません。「フルドライブ」は一応読んでいるのですが,ここに残った作品は基本的に強い関心を持っていない・読んでいない(読まなかった)作品です。

20本程度あるジャンプ作品の中で,テーマ的にどうしても関心が持てなかったり,第1話だけ読んで「もういいや」となる作品もあります。僕個人の評価としてはプラスとかマイナスとか関係ない,「無関心」という作品になります。

ジャンプ作家にとってマイナス評価もきついですが,「無関心」というのもある意味きつい評価です。読んでもらえないということはすなわち決してプラス評価に転じることはない。ジャンプがアンケートシステムである限り,読んでもらえない限りその読者からのアンケートは必ず「0」になるわけですから。

これは特段これらの作品だけの話じゃなくて,ここまで打ち切られてきた作品の大半に対する僕の反応が「無関心」でした。実際,作品を叩く人は大勢いるでしょうけれど,それと同じかそれ以上に「興味ないから読まない」という層の存在は大きいんじゃないでしょうか。

やはり読者は一様ではない以上,作家のえり好みやジャンルの嗜好傾向があるわけで,これはどうしようもないですね。作画力はあるし物語も描ける作家さんであっても,作者が〇〇先生というだけで最初から目を通さないということもあります(すいません)。まあ,そういう作家先生はほとんど3アウトになってジャンプから去られていきましたけれど。

もちろん,2アウトから華麗に復活してヒット漫画家になられた先生もいらっしゃいますし,読者が楽しめる漫画を描いてくれればいくらでも読むつもりはあります(僕は)。連載が続くにせよ,終わるにせよ,いま一生懸命描かれている先生方には何かを得られる漫画になってほしいと思います。

...

......

続いては連載中の漫画から。

最初に断っておきますね。連載中けれど読んでいない漫画はあります。「銀魂」は読んでいません。それから「青春」と「斉木」と「ブラクロ」もあんまり読んでいません(時々読みます)。

「銀魂」についてはジャンプを再び読み始めたときにすでに長期連載だったので,そもそも途中から読む気が起きなかったというのが理由です。これは終わってしまった漫画ですけれど,「ブリーチ」と「NARUTO」,「トリコ」や「黒子のバスケ」もそうでした。そんなわけで,「ボルト」も読んでいません。なのでこれ以上の言及は控えたいかなと。

「斉木」についてはアニメ化されたこともあり,ほんとーに時々読みます。ジャンプを購入した後に何回か読み飛ばして,「そういえば斉木は今どうなってるんだっけ?」と想いが至ったときに読みます。まあこれも感想を述べるほど読んでいないので,このくらいで。

「ブラッククローバー」については最終的に読んでいるのですが,個人的にはのめり込んで読めないというか。筋を追っておく,みたいなノリなのでこれまた感想を述べることができず。すいません。

「青春ナンバーワン」は時々読みます。そして時々読まないです(おい)。読む・読まないは斉木と同様のパターンで「そういえば読んでいなかったな」と思い出したら読むことが多いです。

ぼくの周辺では割と評判は良さそうなのですが,このあたり受け止め方の違いでしょうか。内輪ネタぽい話はジャンプ作家や連載について伺える部分があるので関心を持つことがありますが,それは物語の本質ではないでしょうからね。そこで評価するのは変な感じがするので。

そういう意味では「無評価」に近い作品であるのですが,ふらふらになりながらも1周年続いたことは素直に敬意を表したいと思ったり。まだ編集者の力によるところが大きいように見受けられるので,成長の余地はまだあるのかなー,と。(B29も真っ青の高高度マウントで失礼)

...では次は「読んでいる連載作品」の所感について。

「ワンピース」

おそらくジャンプの中で読者の読みたいものではなく,「描きたいものを描く」ことができる数少ない作家さんですよね,尾田先生は。そしてまたそれが面白いので,読者としてはグゥの音もでないといったところ。

現在の展開はなかなかに熱くて,今年は何回か感想記事も書きました。最終的な着地点が見えにくいのが現状。

以前「一時休戦ではないか」と予測したのですが,ウェディングケーキを献上したとしても,ここまで麦わらの一味がビッグマム海賊団に与えた「損害」を考えると休戦はないかなと思い始めました。おそらくルフィはカタクリを倒すところまで行ってしまうでしょうし。

休戦ではなかったらどうなるかというと,「第三者の乱入」がいかにもありそうかなと。ルフィがカタクリを破り窮地を逃れ,皆と合流してマムにウェディングケーキを食べさせるものの,「麦わらの海賊団」の危険性は看過できるほど小さいものではないでしょうから,マムは処刑を言い渡すんじゃないかなと。

そこから窮地を脱するためには,混乱に乗じてマムを倒そうとするほかの勢力の乱入というのが一番ありそうなんですよね。

最大手はもちろん正義の軍隊「海軍」ですが,海軍は麦わらの一味を救う義理はありませんしね。ましてや世界会議が控えている以上,そちらの警備に力を取られそうです。

あとは,というと機に乗じるといえばやはり黒ひげ海賊団かなと。マムのソルソルの実にも関心があるでしょうしね。四皇とはいえ四皇として相対峙したわけでもない黒ひげとしては,ここでマムを打ち取って箔をつける意味やポーネグリフを入手するまたとない機会ですから。

大穴では,ビッグマム編が始まる前に出てきたウィーブルですかね。あのタイミングの登場は,ここで乱入するという伏線だったのだと理解できなくもなく。ウィーブルが麦わらの一味の首を取るつもりで乱入し,結果的にビッグマム海賊団をつぶしてしまって名をあげる...みたいな展開も,十分ありかなと思ったり。

あとワンピースと言えば,残る疑問は「サンジは誰と結婚するのか」ということですよ。今回もナミさんを気にかけていましたけれど,基本的にサンジは女性に優しいですからね。仲間の窮地に思いをはせるとき,当然ナミさんが挙がるのはわからなくもない。

ずっとナミさんと言い続けてきたサンジですから想いを貫いてほしい気もしますが,それはさておきサンジはプリンちゃんに「結婚しよう」とプロポーズしていますからね。サンジは口に出した言葉を取り消すような男じゃないと思うんだよなあ...。

なのでビッグマム編が終わってすぐになるかどうかは分かりませんが,最終的にはプリンちゃんと結婚するんだろうな,と思ったり。

「ハイキュー」

「僕のヒーローアカデミア」

「食戟のソーマ」

スポーツ,ヒーロー,裸...もとい料理というジャンルの組み合わせですが,これら三作品には共通点があります。ヒロアカは先日終わりましたが,割と長い間主人公サイドに苦しい戦いが続いている点ですね。いわゆる「鬱展開」というやつでしょうか。

個々の作品の楽しいパートを知っているだけに,試練的な話が「長い」のは読者としてちょっと疲れる...てのはあったと思うのですよね。ハイキューもそろそろ反撃の兆しが見えてきましたが,作品が明るい調子に戻りつつあるのは読者としてちょっとほっとしたり。

そりゃ,いつも主人公に都合のいいことばかり起きていたらお話としてつまらないですし「試練」があるのは当然なんですけれど。問題は「長さ」ですよね。ちょっと長すぎたかなと。漫画を読んでいるのだから,たまにはカタルシスを味わいたいし,ゆるっと楽しめる小話も間にほしいじゃないですか。

そんな長い長い潜水時間がようやく終わって一呼吸つけた感がある三作品。今後に期待したいと思います。

「約束のネバーランド」

根強い支持のある作品となってきた感があるネバラン。面白いですしね。GFの脱出編から外に出た後がどうなるかな,と思ったのですがここにきて鬼の中で明確な意思を持つ者が描かれたので物語として面白味が増してきました。

いろいろ謎もあり,伏線もあり,考察しがいがありそうな作品なんですけれど,逆に軽い気持ちで考察はできないというかね。そんなわけで毎週楽しく読みながら,明かされる新事実を確かめていっている。そんな読み方を今はしています。

さて現在ゴールディポンドにとらわれたエマですが,これだけ大量の子どもたちが存在して「鬼ごっこ」を強いられている...わけですが,一つ疑問があります。なぜ子どもたちはゴールディポンドから逃げないんでしょうね。

レウティス以外の鬼は追い方も拙いようですから,毎回逃げ切っている子どもたちは逃げようと思えば逃げられるはずなんですよね。でも逃げない。

おそらくは,ゴールディポンドをでても行く当てもないということや,「合わせたい人がいる」という人物の存在もまた彼らがここにとどまる理由なのかもしれませんね。少なくとも薬はあるようですし,薬がもらえるなら食事も与えられるのでしょうから。

自分が「ババ」を引かなければここで生きていける。賢い子供ならそう考えてもおかしくないですね。そんな価値観でとどまっているのかまだわかりませんが,事情を知ったエマがどういう反応を示すか,興味深いです。

「鬼滅の刃」

これまたぼくの周囲では評判がよろしい漫画ですね。

個人的には可もなく不可もなく,普通に面白いといったところでしょうか。気のせいか,少し炭次郎たちが強くなりすぎているような印象も受けなくもないですが...。え,お前らいつの間にか上弦の鬼と戦えるほど強くなったの,みたいな。

深い感想は避けますが,毎回続きを楽しんでいる漫画ではあります,ハイ。

「ゆらぎ荘の幽奈さん」

はい,こちらも読んではいるものの...という作品ですね。

一応ラブコメの範疇に入るのだと思いますが,ラブストーリーを楽しむようなお話ではないと思うので,とにかく毎回のお話を楽しんでいるというところです。

ハーレム気味にコガラシさんがエロい目にあいまくるわけですけれど,本作の受けている主眼はそうしたヒロインズのあられもない姿によるところが大きいのかなと(それが騒動になったりもしましたが)。

そしてコガラシさん自体はだれに好意を寄せるでもなく,単なるスケベイベント発生装置になっているあたりが読者好感度の良さを支えているのかなと思うのは,以前の記事で書いたとおり。

物語の筋を追うタイプの漫画ではありませんが,こういう作品が一つあるとマッタリしてよいと思います。

「火ノ丸相撲」

大トリになってしまいました。火ノ丸さんです。

これまた話の筋は追っているが...という作品ですね。先日のラブコメはなかなか面白かったですが,普段は筋だけ追っているという感じ。ぶっちゃけた話,高校編でうまくまとめて終わるのだろうと思ったのですが,続きましたね。このあたり,ファンはうれしかったと思いますが,こうなるとどこまで描くのかなというのも気になってみたり。

昨今,現実の大相撲の世界では様々な出来事があり,たまたま作中でも横綱が絡む話が展開するなどタイムリーなのかバットタイミングなのかという微妙なところではありますが,作者の川田先生がそのあたりと向き合う姿勢を見せたあたり,今後の展開が少し気になり始めたところです。

年明けになにか重大発表があるそうですが,なんでしょうかねえ。

『終わりに』

長!

めっちゃ長くなりましたね。というか,省略を含めて全作品に言及したのは初めてでしょうか。と,ここまで書いて思い出しました,「HUNTER×HUNTER」について書いてないよ!

年明けには冨樫先生が返ってくるとか。ぶっちゃけた話,ハンターは僕がジャンプ復帰する前から連載していた唯一の作品ですからね。復帰直後は「ニセコイ」と「HUNTER×HUNTER」しか読んでいなかったほどです。(もったいないのでその後他作品にも目を通すようになりました)

冨樫先生のすごいところは大局的な話もすごく狭い世界の話も,何を描いても「面白い」ところですかね。読んでいるだけで面白いと感じる漫画,こういう作品はなかなか出てこないわけですけれど,冨樫先生もまた貴重な「書きたいものを描ける漫画家」であり,それがまた「面白い」作家なんだと思います。

問題は休載を挟んだので前の展開を復習する必要があるわけですが...えーと部屋にほかの王子の部下たちが集まってきていて,その中で暗殺が始まって...みたいな展開でしたっけ。年明けの再開を前に,もう一度予習しておきます。

というわけで。

余計なことも含め長々と振り返ってきましたけれど,2017年のジャンプ感想でした。

それではみなさん,よいお年を。再度まる。

追伸:葦原先生のご快復を心より願っております。

画像は「週刊少年ジャンプ」2017年の各号の書影,及び「バクマン。」「元ジャンプ作家が育児に精を出してみた.」より引用しました。